War und

ist es das sinnfällige Demonstrieren von Machtansprüchen, der

funktionale Dienst an der Liturgie oder schlicht die Freude am Klangerlebnis,

dass die Orgel als das Kultinstrument des abendländisch-christlichen

Kulturkreises in unsere prächtigen Kirchenräume gelangte? Die

Kulturgeschichte der Orgel ist jedenfalls seit frühester Zeit eng

verknüpft mit der Geschichte der bedeutendsten Kathedralen, Klöster

und großen Stadtkirchen des Abendlandes. Die Orgel ist zwar nicht

in diese Räume hinein geboren, doch sie ist in ihnen gewissermaßen

aufgewachsen und „groß“ geworden. Für die Ausprägung der

westlichen Liturgie wurde das Instrument zentral und unverzichtbar und

entfaltete darüber hinaus durch die treffliche Kunst talentierter

Orgelspieler ein künstlerisches Eigenleben und schließlich eine

eigene grandiose Entwicklungsgeschichte.

Seit dem Mittelalter gibt es bedeutende

Orgelbauten und mit fortschreitender Zeit einen wachsenden Fundes an überlieferter

hochwertiger Orgelliteratur, die immer kunstvoller interpretiert wird.

Die Geschichte der Kirchenbaukunst und die Geschichte der Orgelmusik sind

innerhalb von fast 2000 Jahren Christentum zu einem durch die westliche

christliche Religionskultur getragenen Kulturgut verschmolzen, so dass

wir nun im 21. Jahrhundert in der Trias „Singuläres christliches Ideengut

– singuläre Sakralarchitektur – singuläre Orgelmusikkultur“ als

einen phänomenalen Schatz besitzen.

Vom „beglückenden“ Hören

Um Musik genussvoll sinnlich erfahren

zu können, muss ein bestimmtes Instrumentarium in einem ihm adäquat

bemessenen und gestalteten akustischen Raum (Klangrahmen) erklingen. Es

ist für jede musikalische Darbietung eine hermeneutische Kernfrage,

womit für welchen Kreis an Hörern in welcher Umgebung musiziert

wird. Eine Vielzahl an höchst komplexen physikalisch-akustischen,

aber auch soziologischen und psychologischen Parametern entscheidet einerseits

über

Klangentwicklung und Durchhörbarkeit (Transparenz), andererseits aber

auch über die Freude eines subjektiv als genussvoll empfundenen Hörerlebnisses.

Beglückendes Hören kann innerhalb

sehr unterschiedlicher Bedingungen erlebt werden. Geht es um das Musizieren

zur eigenen, ganz privaten Freude am häuslichen Clavichord, um die

Darbietung eines Streichquartetts in der Aula eines Gymnasiums etwa zur

Abiturfeier, um ein Kammerorchester im historischen Ratssaal einer Kleinstadt

oder das große, professionelle Sinfonieorchester in der großstädtischen

Philharmonie? Der jeweils ideale räumliche Rahmen für diese recht

unterschiedlichen musikalischen Darbietungen sieht jeweils ganz anders

aus.

Nun fehlt der großen Pfeifenorgel

weitgehend eine verbindliche Normierung, wie sie bei fast allen anderen

Musikinstrumenten existiert. Orgelklang und Orgelklang sind nicht – eigentlich

nie! – dasselbe. Auch Orgeln gleicher Größe und ähnlicher

Bauart können sich gleichwohl dramatisch in ihrem Klang unterscheiden,

während dies etwa für den Geigen-, Oboen- oder Klavierklang in

weitaus geringerem Maße gilt. Nicht jede instrumentale Ensemble-Besetzung

ist für jeden Raum günstig oder ratsam, wie auch nicht jedes

Orgeldispositions-Modell für jeden Raum das richtige ist. Ein und

dieselbe Disposition kann in dem einen Raum traumhaft berückende Klangwirkungen

ermöglichen, in einem anderen jedoch problematisch und unbefriedigende

Resultate erbringen.

Die Hörerfahrung wird physikalisch

geformt durch den Frequenz- und den Schallpegelbereich, durch die individuelle

Ausformung und die dynamische Charakteristik der Schallquelle, durch die

Größe des Raums und sein charakteristisches Absorptions- bzw.

Reflexionsverhalten. Dazu kommen weitere Aspekte wie die spezifische Bauart

und die Materialien der ihn bildenden Reflexionsflächen, Zahl und

Beschaffenheit der sekundären Einbauten – und nicht zuletzt die Zahl

der Hörer und deren Entfernung zur Schallquelle. Zwar gibt es eine

beachtliche Bandbreite an möglichen Gestaltungsvarianten. Geht es

aber um glückliche, stabile Verhältnisse, ist bei weitem nicht

alles Machbare auch gut und ratsam.

Ein Raum sucht „seine“ Orgel

Sofern es sich nicht gerade um ein

transportables Positiv oder eine Kleinorgel handelt, ist die Orgel als

„Immobilie“ per se unverrückbar in die Architektur des Innenraums

integriert und tritt allein ihrer Größe wegen in einen optischen

Dialog mit den Proportionen und der Gliederung der innenarchitektonischen

Gestaltungselemente des Aufstellungsraums – oft sogar als visueller Gegenpol

zum Altar. Der Orgelprospekt oder Orgelschrein kann vollständig in

die Raumarchitektur einbezogen oder im anderen Extrem ein eigenständiges

Gebilde ohne Bezug auf die ihn umgebende Gestaltung sein. Er kann sich

gestalterischen Belangen des Architekten vollständig unterordnen oder

ganz aus autonomen akustischen Erfordernissen heraus entwickelt sein, die

im Zusammenhang mit der Raumakustik vom Instrument selbst diktiert sind.1

Selten werden Raum und Orgel – was

eigentlich den Idealfall darstellen würde – gemeinsam geplant und

vom ersten Planungsbeginn an aufeinander abgestimmt. In aller Regel ist

der Raum als invariante Planungsgröße längst vorgegeben,

bevor ihm dann sekundär eine Orgel „angemessen“ wird. Mit der Planung

einer neuen Orgel entsteht eine essenzielle Verbindung von Raum und Instrument,

von Auge und Ohr, eine architektonische und akustische Symbiose, die aber

nur dann von stabiler Dauer sein wird, wenn sie in jedem Einzelaspekt ihrer

Beziehung zueinander „glücklich“ ist.

Der Raum ist bereits da und sucht (s)einen

(musikalischen) Partner. Worum geht es? Es geht wohl kaum darum, dass der

Architekt, der Orgelsachverständige, der Orgelbauer, der

Kirchenmusiker, der Pfarrer, der Kirchenvorstand oder Pfarrgemeinderat

etc. als Bauherr, sich selbst bzw. seinen Eitelkeiten ein Denkmal setzt,

obwohl es auch dies bekanntlich immer gegeben hat – und noch immer gibt;

wir alle kennen einschlägige Beispiele: Orgelneubauten als reines

Repräsentations- und Prestigeobjekt, als Statussymbol zur Demonstration

von Macht, Herrschaft, Finanzkraft und gesellschaftlichem Anspruch.

Geht es uns indessen um eine wirklich

auf Dauer befriedigende und tragfähige Verbindung von Raum und Orgel,

müssen alle persönlichen Eitelkeiten und aus einer wie auch immer

gearteten Mode geborenen Vorstellungen zurückstehen. Wir leben, Gott

sei Dank, unter den extrem toleranten Bedingungen eines heute schier grenzenlosen

Stilpluralismus, der nicht nur avantgardistische Klänge und Kompositionen

gelten lässt, sondern sich zugleich an den Werten längst vergangener,

zum Teil archaisch anmutender Stilepochen erfreuen und bilden kann. Die

Postmoderne darf heute erstmals in der rund tausendjährigen christlichen

Musikgeschichte weit zurück und ebenso nach vorn in die Zukunft schauen.

Diese beherzt doppelte Blickrichtung ist gleichfalls zentral für die

Lösung der augenblicklich gestellten Aufgabe eines gültig gestalteten

Raum-Klang-Ensembles.

Eine neue Orgel – für

wen, für was?

Im Regelfall entsteht ein Orgelneubau

zunächst noch immer für den musikalischen Dienst in der gottesdienstlichen

Liturgie, wo er vorab die Gemeinde oder einen oder mehrere Vokalsolisten

begleitet oder zu den freien und cantus firmus-gebundenen Vor- und Nachspielen

erklingt. Diese einfachen, klar strukturierten und abgrenzbaren Aufgaben

kann – zumal bei stetig schrumpfenden Gemeindezahlen – bereits ein Positiv

gut erfüllen; als Instrument für den festlich ausgeschmückten

größeren Gottesdienst und das anspruchsvolle Orgelkonzert taugt

es jedoch nicht mehr. Im ersten Blick auf das Wesen der Orgel sollte man

meinen, dass es eigentlich so eine Art Universalinstrument geben müsste,

das alle möglichen Bedürfnisse und stilistische Orgeltypen funktional

in sich vereinigt. Aber selbst dann, wenn in der groß dimensionierten

romantisch-sinfonischen Disposition auch etliche Register einer Barockorgel

vertreten sind, kann die einzelne Stimme, die dann „irgendwo“zwischen zahllosen

Pfeifenreihen positioniert ist, nie die charakteristische Präsenz

erreichen, die intime Direktheit entfalten, die eben ganz selbstverständlich

für ein wesentlich kompakter und übersichtlicher strukturiertes

Barockinstrument des 17. oder 18. Jahrhunderts ist.

Im Idealfall entsteht eine neue Orgel

und ihr musikalisches Konzept, also ihre Disposition, aus den örtlichen

Gegebenheiten heraus, mit den „Werkmaßen“ und der vorfindlichen akustischen

Charakteristik des Aufstellungsraums. Indem ich akzeptiere, die künftig

an einem bestimmten Ort erklingende Orgelliteratur dem Instrument entsprechend

spezifisch auszuwählen, oft auch bei manchem schmerzlichen persönlichen

Verzicht, kann jede neue Orgelgestaltung der ästhetischen Aussage

einer vorgegebenen innenarchitektonischen Struktur gerecht werden. Und

lässt diese am Ende im Extremfall etwa gar keinen „autonomen“ sichtbaren

Orgelkorpus zu, dann müsste sie eben im Boden versenkt werden (z.

B. das Chorpositiv der Klosterkirche Mönchsdeggingen). Der musikalische

Gewinn hierbei ist die Aufforderung, sich der Literatur zuzuwenden, an

die sonst gar nicht gedacht wird.

Der Orgelbauer wird in aller Regel

wohl nur recht unvollkommen nachvollziehen können, was es bedeutet,

Max Regers Symphonische Phantasie und Fuge in d-Moll (Inferno) als Spieler

im Studium unter viel Mühen und Schweiß hart erarbeitet zu haben,

um sie dann auf der eigenen Orgel mangels Klangmasse niemals aufführen

zu können. Eher leidet er darunter, Sweelincks Chromatische Fantasie

in d „gleichstufig“ interpretiert hören zu müssen. Welche paradiesische

Freude, wenn ein Organist heute in seinem Amtsbereich sowohl eine gute„mitteltönige“

wie eine „barocke“ als auch eine große romantische Orgel vorfindet.

An den meisten Orten muss jedoch mit

einer einzigen Orgel auskömmlich gearbeitet werden, und vielerorts

ist schlicht der Raum zu klein, um einer großen sinfonischen Orgel

ausreichend Grundfläche, Höhe und Weite für den orchestralen

Klang zu bieten.

|

Weniger

ist oftmals mehr

Immer wieder

bedarf es folglich ganz besonderer Anstrengungen und Überlegungen,

wenn die orgelbauliche Verantwortung erkannt und wahrgenommen wird und

es gelingt, Raum und Orgelinstrument in der richtigen Balance zusammenzuführen.

Die Zufriedenheit über ein Ergebnis setzt voraus, dass der nicht an

der Planung beteiligte Orgelspieler die musikalische Aussage des Instruments

(an-) erkennt, auch wenn es nicht nach seiner persönlichen Idealvorstellung

ausgestattet ist. Immer und überall können an jedem noch so begründeten

Orgelkonzept bekanntlich darüber hinausgehende Wünsche angebracht

werden: „…Hätte man nicht wenigstens noch dieses und jenes Register

bauen sollen …?“ Die Orgel lässt Normierungen, wie oben bereits gesagt,

aus gutem Grund nicht zu, und eine konkret realisierte, schlüssige

Disposition hätte potenziell stets auch noch ganz anders aussehen

können. Wie in einem schweizerischen Volkslied hört der erfahrene

Orgelbauer deshalb: „Was ich will, das hab’ ich nicht, was ich hab’, das

will ich nicht!“

Sehr viele Orgeln

gehen im Übrigen erst durch fortgesetzte Umbauten (musikalisch) zu

Grunde, die durch Blindheit und Nichterkennen der originären Konzeption

ausgelöst wurden. Andere Auslöser für Umbauten sind sich

aggressiv etablierende, per se intolerante Moden oder auch die verhängnisvolle

Fehleinschätzung akustischer Phänomene, wenn z. B. eine Orgel

in der Registerzahl erweitert wird, weil ihr Klang den Raum nicht füllt

und dabei von verantwortlichen Laien nicht bedacht wird, dass 50 Dezibel

plus 50 Dezibel eben nicht automatisch schon 100 Dezibel ergeben, sondern

nur häufig geringfügig mehr, bei gleichzeitig in Kauf genommener

Verschleierung des Klangbilds; im Extremfall können Hinzufügungen

bei der Pfeifenorgel klanglich sogar ein „Weniger“ bedeuten – auch dafür

gibt es unrühmliche Beispiele. Mit zusätzlichen Registern wird

die Zahl der Schattierungsmöglichkeiten vergrößert, allerdings

auch die Absorptionskraft des Pfeifenwerks, von unerwünschten Interferenzerscheinungen

einmal gar nicht zu reden.

Wie in der bildenden

Kunst sparsamer Einsatz von Gestaltungsmitteln eine Aussage verstärkt,

so kann auch der sparsame, mithin intelligente selektive Einsatz von Orgelregistern

die Charakteristik eines Instruments in besonderem Maße steigern.

Bei der Planung eines jeden neuen Orgelprojekts steht also die Verantwortung

im Raum, immer alles mitzubedenken, was heißen muss, die Orgelgröße

nicht blind dem Prestige und dem Geldbeutel des Sponsors anzupassen, sondern

ihrer künftigen räumlichen und akustischen Umgebung. Und es gibt

keinen Grund, sich angesichts des grenzenlosen Reichtums anspruchsvoller

europäischer Orgelliteratur im Einzelfall vor einer geringeren Registerzahl

und einem niedrigeren Winddruck zu fürchten.

Eine

Orgel für den Konzertsaal

Solange die große

romantische bzw. sinfonische Orgel noch nicht existierte, verlangte der

weite, für den großen Klang prädestinierte Raum einer stattlichen

Kathedrale geradezu nach ihr. Sie bietet in ihrer baulich-architektonischen

Weite und Vielfalt nachgerade jedem Orgeltyp einen angemessenen Ort: An

das Positiv muss man nahe herantreten, um es in seiner kammermusikalischen

Intimität deutlich wahrzunehmen; die Schwalbennest-Orgel an der zentralen

nördlichen Langhauswand wird durch die günstigen Reflexionen

der Gewölbe vom Volk und über die gegenüberliegende Langhauswand

auch bestens vom Orgelspieler gehört; die Chororgel beschallt ähnlich

partiell wie die Langhausorgel das Geschehen um den Altar im Hochchor,

und die große Hauptorgel auf der Westempore darf alle Kraft entwickeln,

um in jeden Winkel einer Kathedrale hineinzutönen etc.

Und die Orgel

im Konzertsaal? Die im Verlauf der Musikgeschichte einsetzende Autonomisierung

der Kirchenmusik und Orgelkultur ließ im Zuge der Verbürgerlichung

des Musikwesens und der damit verbundenen Säkularisation auch die

Orgel in den Konzertsaal einziehen. Den Reichtum und die Existenzkraft

von Kompositionen, die ganz klar aus dem christlichen Geist heraus für

die Liturgie geschaffen wurden, wollte man nicht mehr an den sakralen Raum

gebunden wissen. Weshalb aber ist in den meisten bekannten Fällen

der Orgelklang im Konzertsaal so wenig befriedigend und so wenig erwünscht?

Wie viele prächtig gestaltete Konzertinstrumente stehen weltweit in

den philharmonischen Sälen – reine Orgelkonzerte aber finden, wenigstens

in unseren Breitengraden, nach wie vor zum ganz überwiegenden Teil

in den Kirchen statt. In vielen Konzertsälen bilden die Orgelprospekte

seit Jahr und Tag lediglich die traurige Kulisse für allerlei kulturelle

Groß- und Galaveranstaltungen usw.

Aus meiner Sicht

liegt dieses Phänomen jedoch letztendlich in der unglücklichen

Begegnung von gewollter, trockener Konzertsaalakustik (akustische Studiobedingungen)

und maschinenartig präziser Einschwingung und Beendigung eines „sterilen“

Orgelplenums begründet. Oft ist es nur leid- und schmerzvoll zu ertragen,

im Konzertsaal die Übergänge von der Stille zum Orgelplenum und

genauso vom Tuttiklang zur Stille mitzuerleben. Die Präzision des

Einschwingvorgangs und des Ausschwingens eines großen Schallpegels

wird durch die spezifischen Ansprüche an die Konzertsaalakustik direkt

und ohne Streuung übermittelt. Es ist für das Auftreten des lautstarken

Schallpegels ein großer Unterschied, ob dieser durch ein einziges

Instrument mit statischer Tongebung, gespielt von einer einzigen Person,

oder durch den Apparat eines hundertköpfigen Orchesters mit je individueller

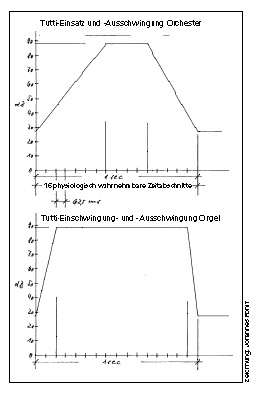

Tongebung evoziert wird. Gerade das Sich-Aufbauen eines Schallereignisses

ist für unser Gehör ein spektakuläres sinnliches Ereignis

in sich, über die Maßen zur Beurteilung der Klangqualität

entscheidend; denn das Gehör bzw. menschliche Gehirn erkennt im Zeitraum

einer einzigen Sekunde 16 zeitliche Abschnitte und behält diese zehn

Sekunden lang im humanen Wahrnehmungsgedächtnis (siehe Grafik).2

Die Konzertsaalakustik

ist für das Sinfonieorchester oder den großen sinfonischen Chor

gerade richtig, denn Orchester wie Chor schaffen allein durch die gesplittete

Art des Schallerzeugers in Bruchteilen einer Sekunde Übergänge

beim Aufbau einer großen Pegelzahl, die das Gehör nachvollziehen

kann. Das gelingt dem Gehör aber nicht beim Einsetzen eines Tuttiklangs

einer großen und lautstarken Orgel. Dieses Klangerlebnis, das in

einer Kirchenakustik mit gewisser Hallzeitgerade aufgrund der Präzision

und Statik des Klangs prächtig klingt, bleibt im Konzertsaal unbefriedigend

stumpf und steril.

Die Konzertsaalakustik

ist für das Sinfonieorchester oder den großen sinfonischen Chor

gerade richtig, denn Orchester wie Chor schaffen allein durch die gesplittete

Art des Schallerzeugers in Bruchteilen einer Sekunde Übergänge

beim Aufbau einer großen Pegelzahl, die das Gehör nachvollziehen

kann. Das gelingt dem Gehör aber nicht beim Einsetzen eines Tuttiklangs

einer großen und lautstarken Orgel. Dieses Klangerlebnis, das in

einer Kirchenakustik mit gewisser Hallzeitgerade aufgrund der Präzision

und Statik des Klangs prächtig klingt, bleibt im Konzertsaal unbefriedigend

stumpf und steril.

Die der Raumakustik

angemessene Konzertsaalorgel muss deshalb ein Instrument sein, das wie

ein Saiteninstrument, wie ein Klavier, wie ein Streichquartett kammermusikalisch

aus sich selbst heraus klingt, das des Raums zur Klangveredelung gar nicht

bedarf. Es muss niedrigen Winddruck haben, wie eine italienische Orgel,

und das Pfeifenwerk und die ganze technische Ausstattung der Orgel muss

von vornherein auf „Klingen“ eingestellt sein. Die Töne müssen

leicht und locker, angeregt durch einen Windhauch, aus dem Instrument mit

selbstverständlicher Gebärde herausfließen. Die besondere

Aufmerksamkeit bei der Planung und dem Bau des Instruments muss dem Pfeifenwerk

gelten. Auch das hochwertige Orchesterinstrument wird ja unter meisterlicher

Kontrolle gebaut. Jedes geringste Detail der Klangentstehung und des stationären

Klangs nimmt unser Gehör wahr und empfindet Genuss oder spontane Enttäuschung.

Dabei kann der Klang prächtig sein, darf aber in der Lautstärke

des Schalls sicher nicht die Pegelzahl des Kammerorchester-Tuttis überschreiten.

Für die

Existenz der kleineren Renaissance- oder Barockorgel im großen Konzertsaal

gibt es meines Wissens kein Beispiel. Wer endlich den Mut aufbringt, eine

hochwertige kammermusikalisch gestaltete Orgel im Konzertsaal mit seiner

„intimen“ Akustik zu bauen, in der man die sprichwörtliche Stecknadel

fallen hört, wird vom überzeugenden klanglichen Ergebnis überrascht

sein. Wir sehen, dass optische Orgelästhetik in die Leere führen

kann, denn bei einem Musikinstrument geht es primär um den bewussten

Umgang mit unserem Hör-Organ.

Johannes

Rohlf

1 vgl.

Thomas Lipsky: „Konzertsaalorgeln in Deutschland bis in die erste Hälfte

des 20. Jahrhunderts und ihre architektonische Einbindung in den Konzertsaal“

und Holger Brülls: „Der Orgelbau des 20. Jahrhunderts und die

Architekturdoktrin von Moderne und Postmoderne. Architekturhistorische

und planungstheoretische Überlegungen zum Verhältnis von Orgel

und Raum“, beide in: Acta Organologica, Band 28 (2004).

2 Ernst

Kern (Chirurg und Neurologe in Würzburg): „Rückkopplungsphänomene

zwischen Musiker und Musikinstrument“, in: Nova Acta Leopoldina 206, Band

37/1 (1972).

|